Corpo Pagina

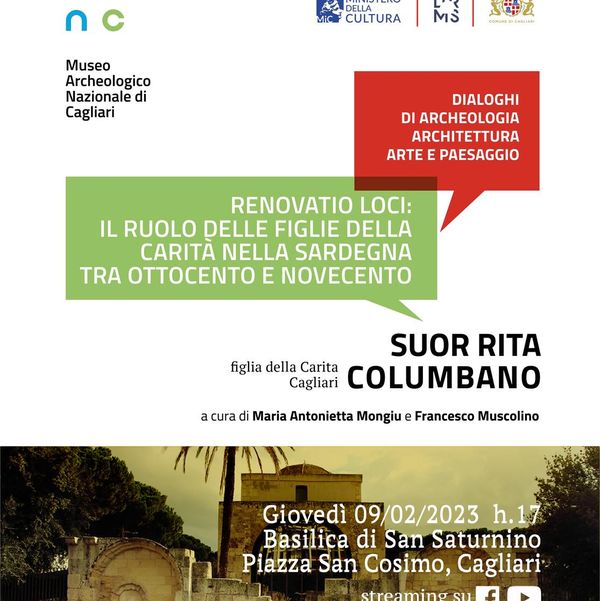

Giovedì 9 alle ore 17:00 presso la Basilica di San Saturnino, Piazza San Cosimo, Cagliari, si terrà il tredicesimo appuntamento dei “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio” organizzati dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.

Questa settimana Suor Rita Columbano, figlia della Carità Cagliari, terrà un incontro dal titolo “Renovatio Loci: il ruolo delle figlie della carità nella Sardegna tra ottocento e novecento”.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Museo.

…avranno per monastero le case dei malati […] per chiostro le vie della città [.]. Dovendo andare dai malati o in altri luoghi necessari loro servizio, avranno per grata il timor di Dio […] continua fiducia nella divina Provvidenza”. Sono alcuni punti della Magna Charta che fonda le Figlie della Carità, avvenuta nel 1633 ad opera di Vincenzo De Paoli e Luisa de Marillac. Comunità assai innovativa non “religiosa”, proiettava, al servizio di poveri, le donne fuori dalla dimensione claustrale nell’agire umano; assecondando l’ideale evangelico “qualunque cosa facciate al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me” (Mt. 25,45).

I due, un sacerdote assai noto anche come consigliere di regnanti e l’aristocratica, che rinunciò ai suoi privilegi, si scrissero dal primo incontro nel 1624 fino alla morte avvenuta a distanza di pochi mesi e dopo aver operato, per decenni, nelle più squallide periferie di Parigi. Nel corso dei decenni successivi furono le prime donne ad agire, in modo nuovo e rivoluzionario, per rendere effettivo il Vangelo. Lo mettono in atto nei campi di battaglia come infermiere dei soldati feriti, al seguito dall’Armée d’Orient in Crimea e nelle guerre di Indipendenza italiane. Quel loro ruolo nelle guerre, decisivo quanto deflagrante e innovativo, è pure testimoniato dai quadri di Giovanni Fattori che ne divulga l’azione attraverso la loro caratteristica e inequivocabile iconografia.

La nascita dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Gaetano Cima a Cagliari, le vede nelle corsie di un luogo di cura che, dal punto di vista architettonico e sanitario, si configura secondo gli standard europei. Le Figlie della Carità, in quel contesto, umanizzano la tecnica con cui trattare i malati e contribuiscono all’evoluzione delle competenze infermieristiche anche in Sardegna. Di fatto, quantomeno nell’isola, sono le prime ed esemplari forme emancipative di agire femminile in un contesto esclusivamente maschile.

Grazie alle Figlie della Carità viene scardinato, nelle pratiche del quotidiano, insieme alla più diffusa subalternità della donna, un mondo maschile e maschilista. Storia, quanto prima, tutta da ricostruire grazie a più precisi dettagli documentali. Sono loro, comunque, che scoprono, ad esempio, l’infanzia che abbisognava di essere accudita e istruita e segnano la nascita di una massiccia rivoluzione nel vasto campo delle opere di carità, primo nucleo del terzo settore.

Animate da forte tensione missionaria, a Cagliari e in Sardegna aprono i primi asili, i laboratori per indirizzare le ragazze verso l’artigianato compreso quello che chiamiamo artistico. Nel corso di un secolo le donne sono indirizzate, oltreché verso mestieri tipicamente femminili, verso l’istruzione, elementare e media. Fondano e rifondano luoghi fisici, ma insieme entrano a far parte del più costruttivo protagonismo pedagogico ed educativo. E, naturalmente, spirituale, prospettando una nuova traiettoria per tutta la chiesa cattolica.