Corpo Pagina

La Passio è la memoria del processo e della morte che i primi martiri hanno patito durante le persecuzioni. Un alto numero di cristiani cadde durante le azioni rivolte contro la loro religione da alcuni – ma non tutti – gli imperatori romani.

Inizialmente i loro nomi e la data della loro morte venivano annotati nei Calendaria (elenchi di martiri celebrati dalle varie Chiese, ciascuno nella sua data) e nei Martyrologia (raccolte di diversi Calendaria) che a volte aggiungevano dettagli ulteriori sul martirio.

Affinché un culto potesse esistere, a una comunità bastavano pochi elementi: un cristiano ucciso dall’autorità imperiale, un suo particolare ruolo sociale (militare, diacono, adolescente, per esempio), il ricordo del giorno della sua morte e infine, fattore fondamentale, la continuità di culto della sua memoria da parte della comunità. Tutti elementi che potevano essere annotati su materiali facilmente deperibili e di poco pregio perché si pensasse di conservarli nel tempo.

Un trattamento di riguardo era invece riservato alle reliquie, conservate con la maggior cura possibile e che spesso s’identificavano col ricordo (nelle chiese, sotto l’altare, sono poste reliquie di martiri e tale luogo è chiamato memoria martyrum). Così per molti santi martiri non abbiamo testimonianze scritte fino ad una data tarda. Agli albori della redazione scritta delle passioni, i racconti erano spesso redatti in una tipologia letteraria più stringata, i cosiddetti acta, che per forma e contenuto sembrano riprodurre o cercano di riprodurre i verbali dei processi istruiti contro i martiri.

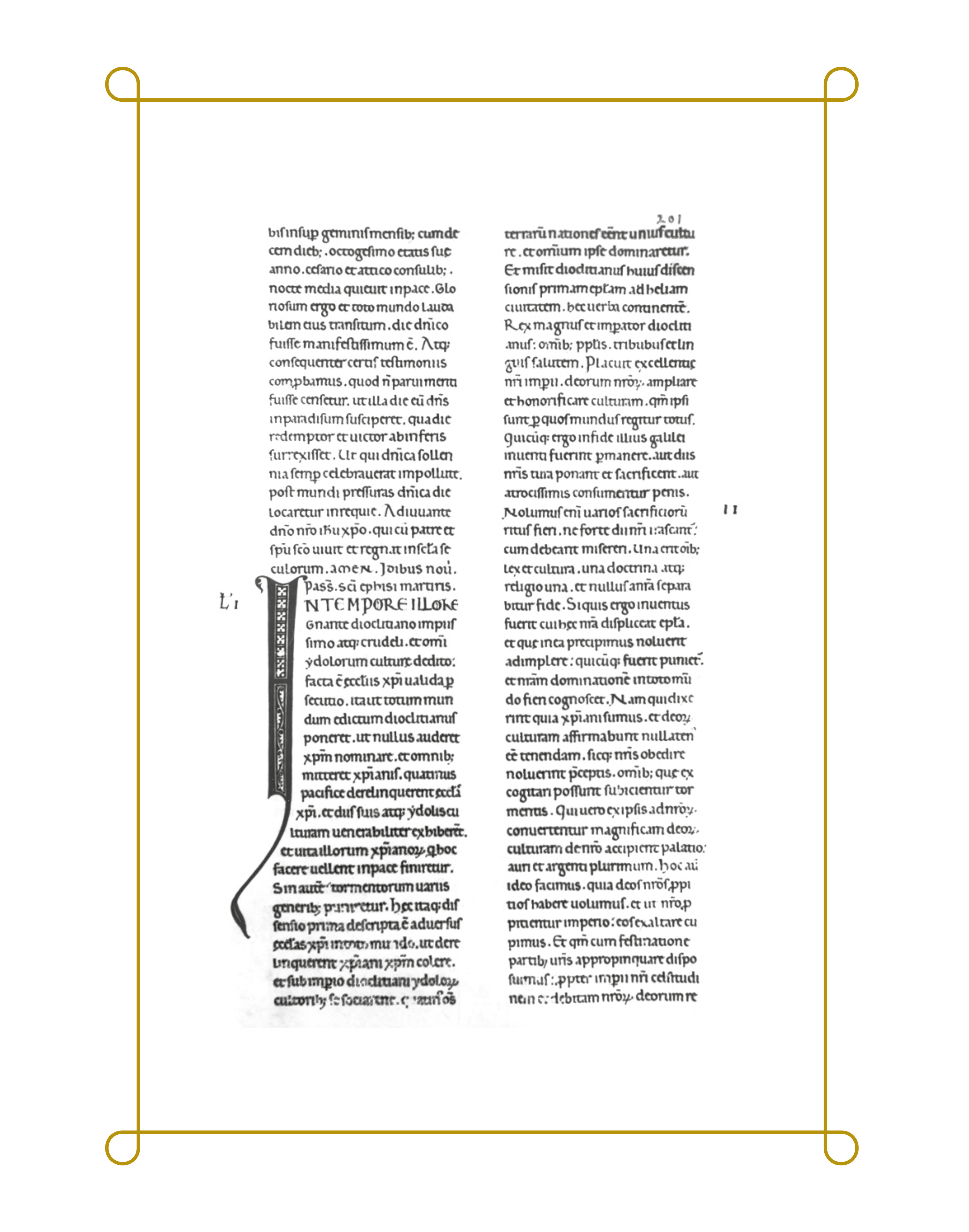

Col tempo le vicende estreme dei martiri cristiani (processo, arresto, esecuzione) vennero esposte in forma narrativa e si prese l’uso di chiamare queste vicende Passio. Non sempre però i compilatori riuscivano ad essere esaustivi. Così, di Efisio non c’è traccia negli antichi martirologi, ma le tre persecuzioni (peraltro le ultime nell’Impero romano) scatenate da Diocleziano (principio III d.C.), sotto il quale morì Efisio, si caratterizzarono per un’intensità fino ad allora inusitata ed è comprensibile che siano stati molti i testimoni della fede che vennero ricordati solo localmente. La redazione scritta della passione di S. Efisio è quindi tarda, attestata in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Vaticana, ma proveniente da Pisa.

Efisio nacque ad Elia Capitolina, nome col quale era stata ribattezzata Gerusalemme dai Romani, dopo la sua rifondazione per iniziativa dell’imperatore Adriano, a sèguito della Seconda rivolta ebraica (132-135 d.C.). Sua madre era pagana e il padre cristiano. Fu arruolato tra le truppe di Diocleziano e durante il viaggio verso l’Italia meridionale si convertì al cristianesimo: durante una notte gli apparve una croce che splendeva fra le nuvole; una voce dal cielo lo rimproverò perché era un persecutore dei cristiani e intanto preannunciava il suo martirio. Inviato in Sardegna per difendere gli interessi dell’Impero romano, fu accusato di infedeltà ed egli stesso rivelò a Diocleziano di essersi convertito alla fede cristiana. Venne imprigionato, torturato più volte e infine decapitato a Nora il 15 gennaio 303.

In un genere come l’agiografia (la scrittura della vita dei santi), quando non si avevano a disposizione tutti gli elementi biografici di un santo, si prendevano i tratti peculiari di altre vite. Per Efisio, due terzi della narrazione sono tratti dalla Passione di S. Procopio. Questo è prova del fatto che del martire sardo si erano ormai persi dei dettagli. E’ illuminante su questo aspetto quanto ha scritto Réginald Grégoire: “Si rimedia all’assenza di una documentazione scritta antica con la redazione di testi adeguati. Non si crea tutto dal nulla; non è vero che tutto sia falso, ma è falso che tutto sia vero. Occorre elaborare la Passio di un martire? Si ricorre a tradizioni locali, a tracce di culto, all’eventuale presenza di reliquie, e prevalentemente a già esistenti testi martiriali. Quindi vi si rintraccia l’insieme degli elementi redazionali di quel preciso genere letterario che definisce la base di ogni Passio: un riferimento cronologico, una ubicazione geografica, un accenno cronologico”. Perché, “in agiografia non si può probabilmente conservare la distinzione tra documento vero e documento falso; gli agiografi non scrivono il falso, ma propongono una lettura del santo, che è determinata da necessità contingenti: questa forma di storiografia non è una dimostrazione rigorosa, ma nutre una definizione tipologica. La concezione del documento, scritto in epoca medievale, non è la nostra odierna! Il santo è pertanto «costruito»”.

Testo di Graziano Fois